豊功神社は、神話伝説の島として知られる満珠・干珠の二島を展望する絶景の地、下関市長府宮崎に鎮座する旧県社で、御祭神は応神天皇、武内宿祢、大国主命、穂田元清、毛利秀元、毛利光広、毛利綱元、毛利元朝、毛利元矩、毛利匡広、毛利師就、毛利匡敬、毛利匡満、毛利匡芳、毛利元義、毛利元運、毛利元周、毛利元敏である。

この地には古くから串崎若宮(櫛崎八幡宮ともいう)が祀られ、 延元元年(一三三六)太宰少弐頼尚が弓削田六郎入道に宛てた文書には、足利尊氏の旨をうけて長門串崎若宮に豊前の得永地頭職を付したことが記されている。

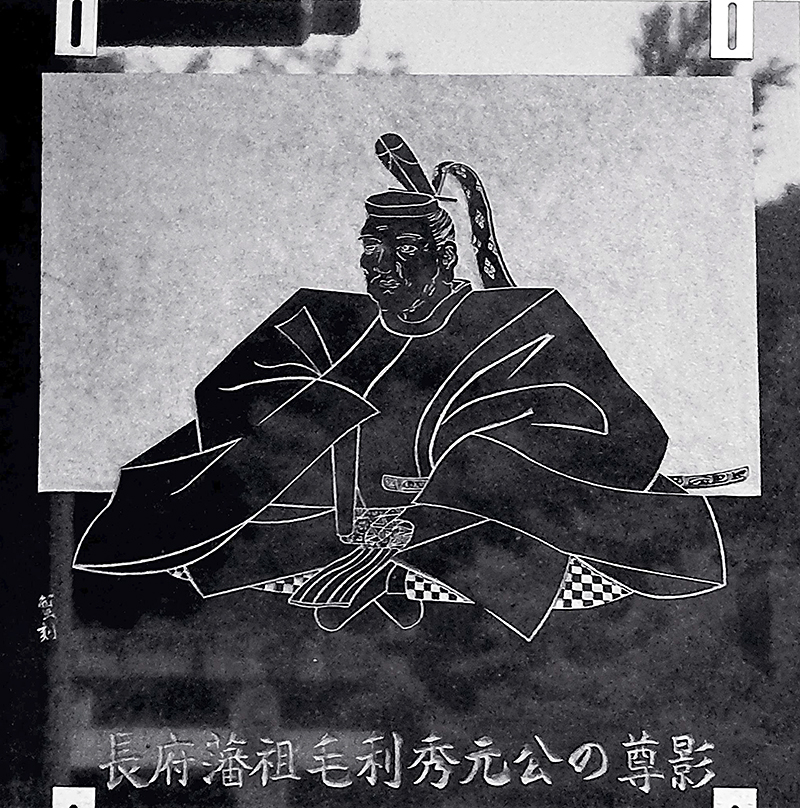

慶長七年(一六〇二)毛利秀元が当地に城を構えるにあたり、 毛利氏守護神宮崎八幡宮を安芸国より勧請して中殿に祀り、左殿に櫛崎八幡宮を移し、右殿に高良大明神を祀って宮崎八幡宮と称し、毛利光広の時に松崎八幡宮と改称した。

天保五年(一八三四)毛利秀元の霊祠に豊功大明神の称号が許され、慶応二年(一八六六) 豊功霊神をはじめとする歴代藩公の霊社が忌宮神社境内に創建されて豊功社と名付けられ、明治十年には豊功神社と改称した。さらに大正六年(一九一七)六月には 松崎八幡宮と合祀することとなり、現在地に移遷した。

平成十二年には御祭神長府開藩四百年・没後三百五十年、翌十三年は豊功神社御創建八十五年式年祭を迎えることとなり、本殿御造営を始めとする記念事業を計画、十三年十一月めでたく御祭神ゆかりの津軽檜葉を用いた神明造りの御本殿が完成し盛大な式年大祭が斎行された。さらに平成十八年御創建九十年式年祭を迎え記念事業として崇敬者会館が設立され精神的文化的交流の場として活用されている。

境内は満珠・干珠の二島(国の天然記念物に指定)を展望する 絶景の地で、神域公園として参拝者にその景観を提供している。 特に元旦は初日を拝む人々で賑わい、氏子崇敬者の憩いの場であるとともに青少年の一大教化活動の場となっている。

御祭神

右殿

大国主大神(医薬縁結びの神様)

中殿

豊功大明神(文武両道の神様)

左殿

櫛崎八幡大神(開運発展の神様)

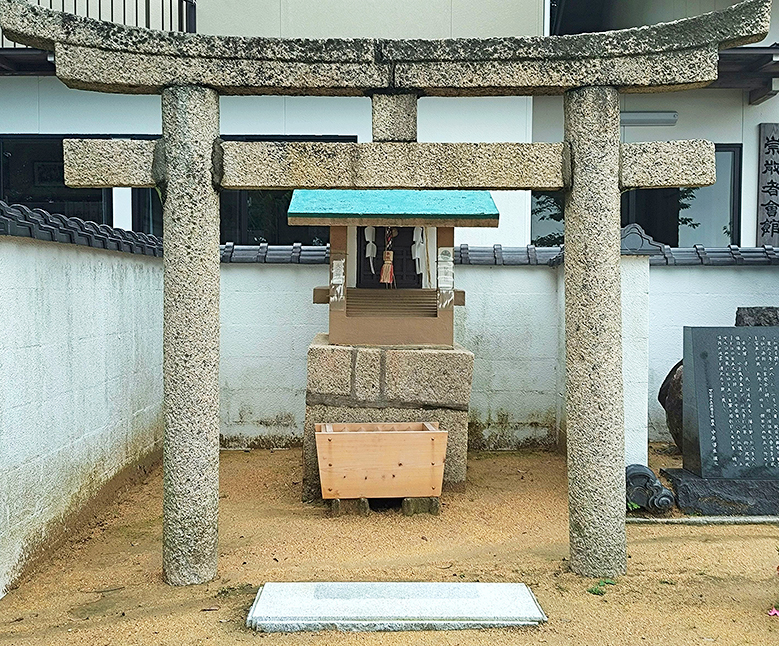

境内社

龍神社

(千年前より奉祀)

串崎稲荷神社

(商売繁昌の御神徳高し)

七福神社

(除災招福・富貴長寿の神)